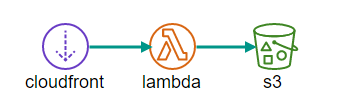

얼마전부터 route53 에서 cf 관련 느린이슈가 발생했다.

skt lte 망에서 발생하는 이슈인지 아니면 다른 이슈가 있는지 애매한 느낌이 있었다.

나도 ipv6 를 꺼서 지연문제가 해결될거라 생각했는데 조금 이상한 부분이 있어서 글을쓰게되었다.

먼저 route53의 응답이 이상하다.

linuxer.name 의 ns 레코드는

>linuxer.name

서버: [205.251.196.29]

Address: 205.251.196.29

linuxer.name nameserver = ns-1053.awsdns-03.org

linuxer.name nameserver = ns-1958.awsdns-52.co.uk

linuxer.name nameserver = ns-406.awsdns-50.com

linuxer.name nameserver = ns-544.awsdns-04.net

총 4개의 ns 를 가지고있다. 이 ns를 지정해보기로 한다.

>server ns-544.awsdns-04.net

기본 서버: ns-544.awsdns-04.net

Addresses: 2600:9000:5302:2000::1

205.251.194.32

서버를 ns-544.awsdns-04.net로 지정하면 ipv6 와 ipv4를 응답한다.

그 후에 다시 내도메인을 쿼리한다.

>linuxer.name

서버: ns-544.awsdns-04.net

Addresses: 2600:9000:5302:2000::1

205.251.194.32

*** ns-544.awsdns-04.net이(가) linuxer.name을(를) 찾을 수 없습니다. No response from server

그냥 도메인에 대한 응답인데..응답하지 않는다.

그럼 ns-544.awsdns-04.net 도메인의 서버IP인 205.251.194.32 로 쿼리를 날려본다.

>server 205.251.194.32

기본 서버: [205.251.194.32]

Address: 205.251.194.32

>linuxer.name

서버: [205.251.194.32]

Address: 205.251.194.32

linuxer.name internet address = 52.85.231.111

linuxer.name internet address = 52.85.231.10

linuxer.name internet address = 52.85.231.68

linuxer.name internet address = 52.85.231.42

linuxer.name nameserver = ns-1053.awsdns-03.org

linuxer.name nameserver = ns-1958.awsdns-52.co.uk

linuxer.name nameserver = ns-406.awsdns-50.com

linuxer.name nameserver = ns-544.awsdns-04.net

linuxer.name

primary name server = ns-1053.awsdns-03.org

responsible mail addr = awsdns-hostmaster.amazon.com

serial = 1

refresh = 7200 (2 hours)

retry = 900 (15 mins)

expire = 1209600 (14 days)

default TTL = 86400 (1 day)

linuxer.name name = 13.209.129.220

linuxer.name MX preference = 10, mail exchanger = mail.linuxer.name

linuxer.name ??? unknown type 257 ???

정리하자면 ipv4인 IP로 연결하면 응답하고 ipv6/ipv4로 응답하는 DNS로는 도메인에 대한 응답을 하지않는다...

이게 cf문제는 아니고 route53에서 ipv6 에 대한 응답을 정상적으로 못해서 발생하는 증상이 아닐까...하고 생각해본다..

다른의견이 있으시면 고견을 들려주시기 바란다.

https://www.facebook.com/groups/awskrug/permalink/2278291878939490/

추가 댓글도 있으니 참고하시기 바란다.

2020/01/28 추가

rfs3484에 의해 route53은 정상적인 응답을 하는것으로 보인다.

발생한 문제는 SK LTE 망내의 DNS에서 ipv6를 사용하므로서 정상적으로 라우팅하지 못한 문제로 보인다.

추가적인 내용은 다음포스팅에서 진행하겠다.